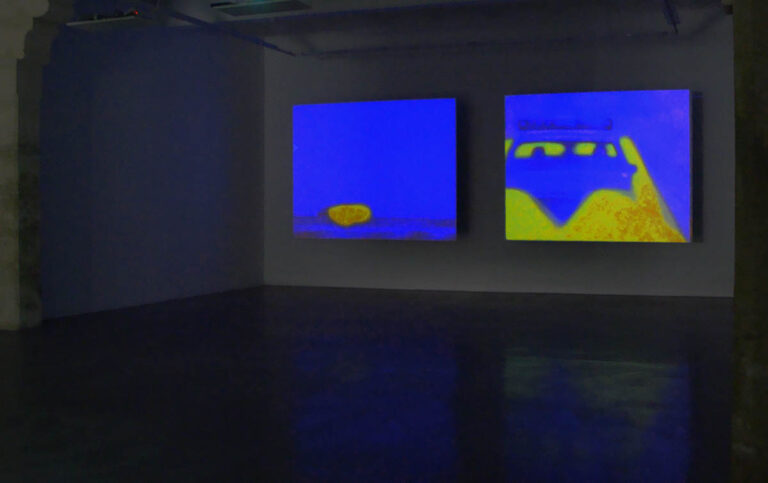

Balayages 1 (2002) / Balayages 2 (2004)

Installation pour deux écrans

Balayages 2, vidéo couleur silencieuse, 4’51, 2004 (Coll. Frac OM).

Double Balayages, est une installation silencieuse pour deux écrans composée de deux films Balayages 1 et 2 créés à partir d’images de films de cinéma récupérées par magnétoscopage à la télévision entre 2002 et 2004. Des voitures, noyées dans un espace bleu, tournent sans interruption, balayant le paysage des faisceaux de leurs phares, d’un jaune intense. Les véhicules sont engagés dans un pur mouvement sans but défini. La double projection articule un rythme produit par les passages apparents d’un écran à l’autre dont la configuration évolue dans le temps, les deux films n’ayant pas la même durée. Le critique de cinéma André Bazin[1] opposait le caractère centripète du tableau, qui oriente le champ du regard vers l’intérieur en direction du point de fuite à la force centrifuge de l’écran de cinéma, ne démasquant qu’une partie de la réalité censée se prolonger au-delà des bords lumineux de la projection. Ce caractère centrifuge accordé à l’écran de cinéma trouve ici une expression étendue par la tension qui s’établit entre les écrans, puis entre ceux-ci et l’espace qui les reçoit.

Dans Balayages, les plans exploitant le déplacement automobile, sans événement spectaculaire, ont été extraits des films originaux, éventuellement recadrés puis tous ramenés à un éclairage bleuté, qui en lui-même pourrait synthétiser la qualité de lumière produite par un téléviseur analogique. Le bleu, consécutif à un nouveau calibrage des couleurs, vient donner une unité visuelle à des éléments disparates. Dans cette ambiance nocturne, l’éclairage des phares, dessiné en donnant une forme solide au rayonnement, souligne les allées et venues des véhicules Deux films sont en fait superposés : le premier, « au-dessus », comporte les images bleues, le second, « en-dessous », est fait de l’animation d’une série de dessins numérisés venant constituer les pinceaux lumineux des phares. Les films ainsi intriqués interrogent visuellement leurs limites, leurs points de rencontre.

[1] André Bazin, Peinture et cinéma, dans Qu’est-ce que le cinéma ? Paris Editions du cerf, Paris, 2002, 14e édition, p. 188.

Couleurs et matières s’opposent entre la surface flottante produite par l’enregistrement au format VHS, et le magma jaune restituant traces et salissures des dessins originaux. La faible qualité du VHS est accentuée par la réduction du nombre d’images à la seconde, qui oscille entre 8 et 15 images par seconde, mettant en évidence le grain de la trame vidéo. Le grand format des projections, qui dilate le tissu vidéographique, renforce encore cette apparente instabilité. Le film jaune défile par contre au rythme standard de 25 images par seconde, la vitesse automatique au format PAL. Nous sommes entraînés dans mouvement qui superpose trois vitesses différentes : les voitures qui tournent plus ou moins vite, l’éclairage des phares, la vibration interne de la surface bleue.

Le cinéma est vu ici à travers la trame qui structure l’image électronique. Le terme balayages décrit les modalités d‘apparition de cette image mais aussi l’action en jeu, c’est-à-dire les éclairages qui viennent strier l’espace. Les extraits isolés des films originaux ont été remontés dans une logique qui n’a plus rien à voir avec les intentions qui les ont motivés ; tout est mélangé dans des déplacements n’aboutissant nulle part. Cette narration interrompue livre une fiction dont les ressorts dramatiques ont été évacués. Les codes du langage cinématographique voudraient un montage dynamique ; ici ne sont assemblées que des séquences où le temps n’avance pas. Ce qui pourrait arriver est toujours reporté à plus tard, au prochain virage, au bout de la prochaine ligne droite. L’événement réel est en fait dans sa plasticité. Animé par son mouvement interne, il peut s’installer dans l’espace comme un tableau, dans un temps indéfini, sans durée. Toute interprétation de ces voitures étranges, qui, phares allumés, tournent sans fin dans la nuit vers une destination inconnue, est alors l’affaire du spectateur. Par opposition au régime des temps forts ou à tout ce ce qui pourrait forcer l’attention, s’installe ici une esthétique de la présence.